株式会社プロフェッショナルバンク(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:呑田好和)のHR研究所は、2025年4月の【高年齢者雇用安定法の改正】を見据え、「高年齢者雇用」に関する意識調査を実施した。有効回答は1,014名で、現役世代(20~59歳)505名、シニア世代(60~64歳)509名から構成される。

4月以降は「65歳までの雇用確保」が全企業で完全義務化される背景のもと、65歳以降の就労意欲や職場受容性、役割期待を多面的に可視化した点に本調査の意義がある。

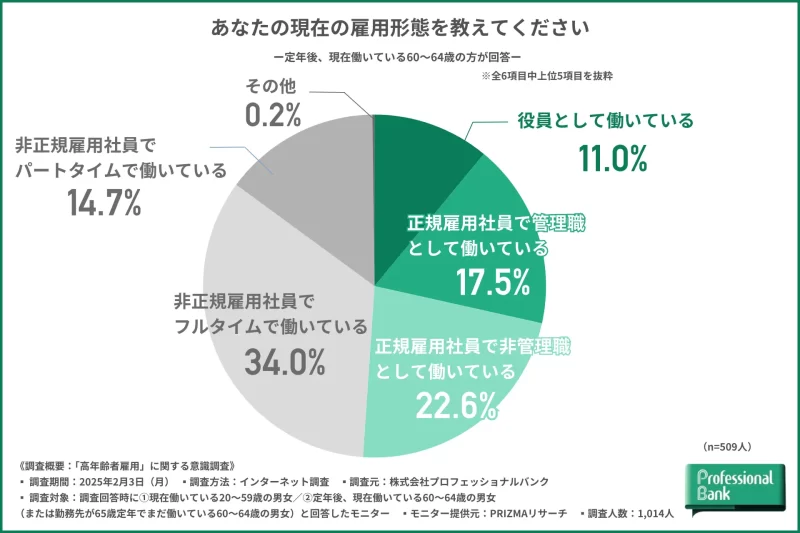

まず、60~64歳の現シニア層の雇用形態は、役員11.0%、正規(管理職)17.5%、正規(非管理職)22.6%、非正規(再雇用・フル)34.0%、非正規(再雇用・パート)14.7%という分布である。正規雇用は40.1%、非正規雇用は48.7%となり、再雇用を軸とした就労が実態として定着していることが読み取れる。

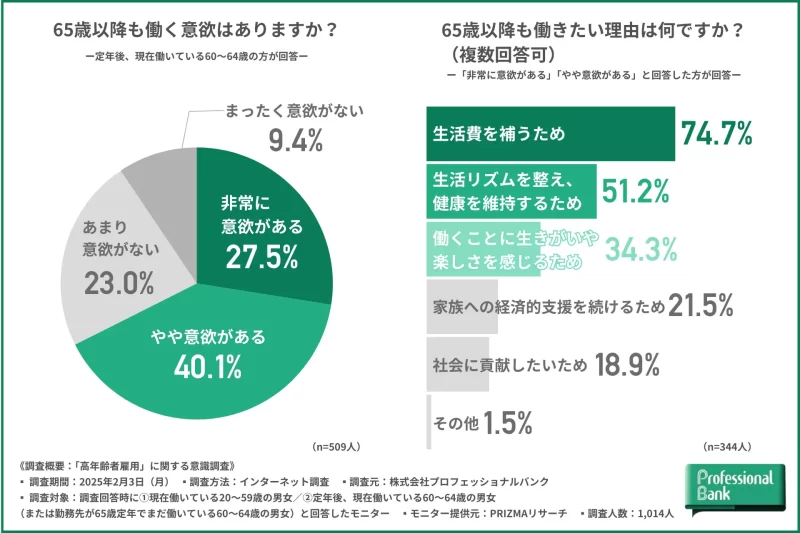

就労意欲では、65歳以降も「非常に意欲がある」「やや意欲がある」が計67.6%と約7割に達した。動機は「生活費補填」(74.7%)が最多だが、「健康維持」(51.2%)、「働くことへの生きがい」(34.3%)が続き、経済・健康・自己実現の三層で就労が支えられている。

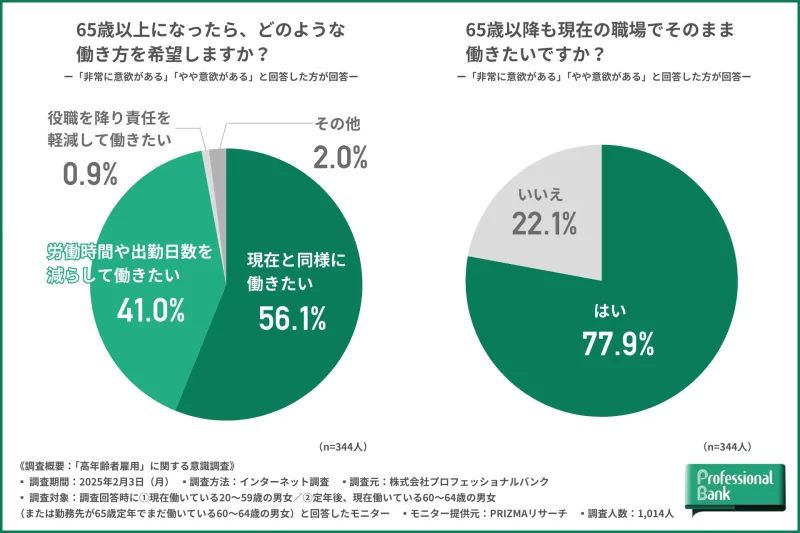

働き方の希望は「現在と同様に働きたい」が56.1%、「労働時間・日数を減らしたい」が41.0%で、負荷調整を伴う継続就労ニーズも無視できない。さらに「現在の職場で働き続けたい」は77.9%と高く、職場内の受け入れ設計次第で雇用継続が実現しやすいことが示唆される。

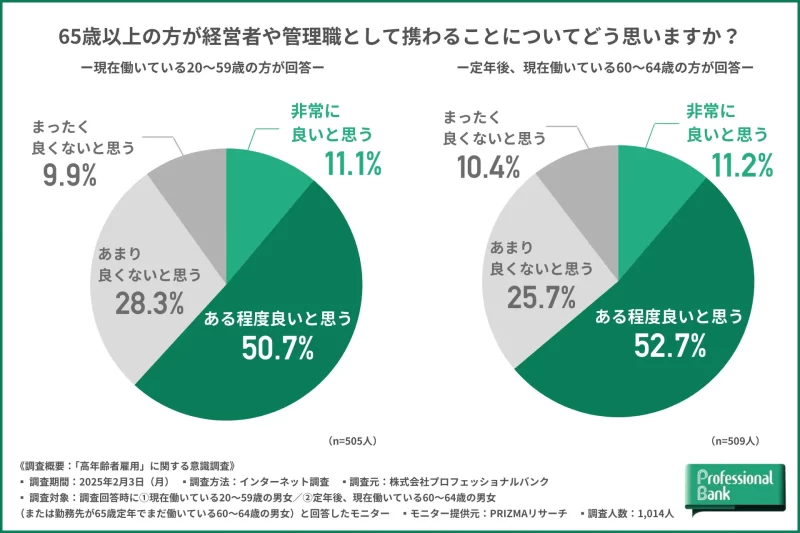

世代横断の受容性については、65歳以上の経営・管理職登用を「非常に良い」「ある程度良い」とする前向き回答が、現役世代で61.8%、シニア世代で63.9%と、両世代で6割超の支持を確認した。

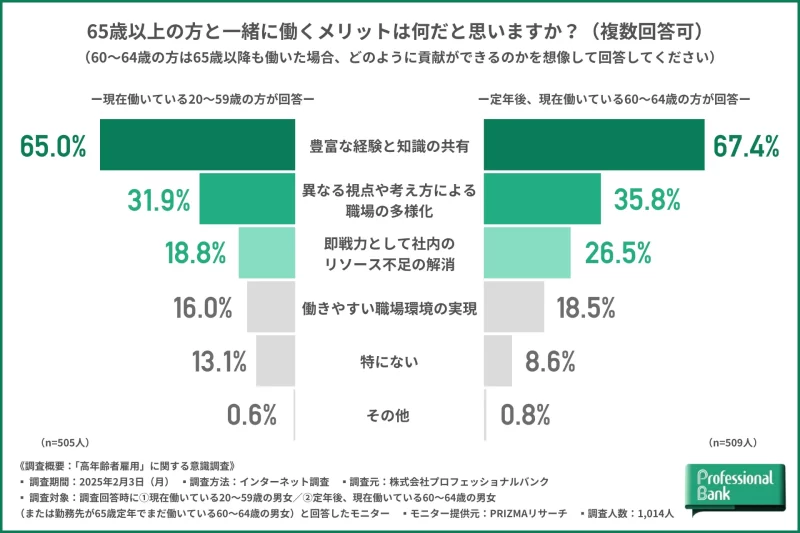

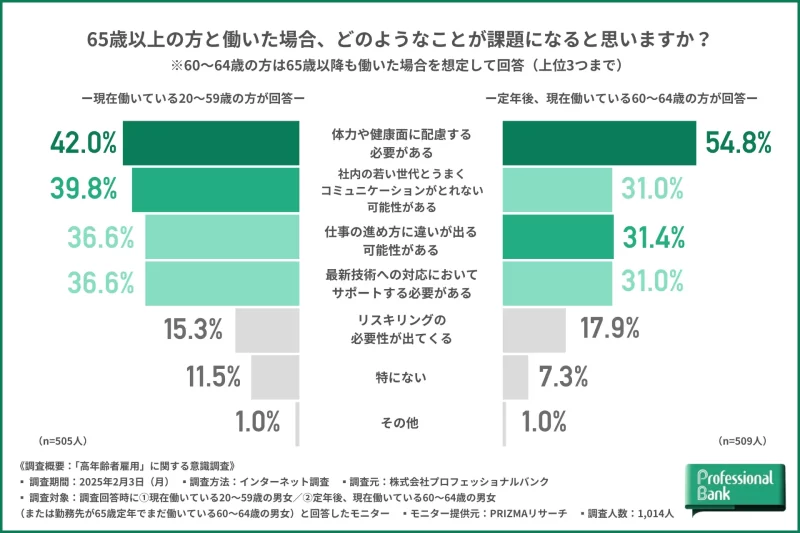

共働の便益では「豊富な経験・知識の共有」が、現役65.0%、シニア67.4%で圧倒的である。一方、共働の課題としては「体力・健康面への配慮」が現役42.0%、シニア54.8%で最上位となり、コミュニケーションや仕事進め方の差異、最新技術への適応支援も3~4割台で並ぶ。

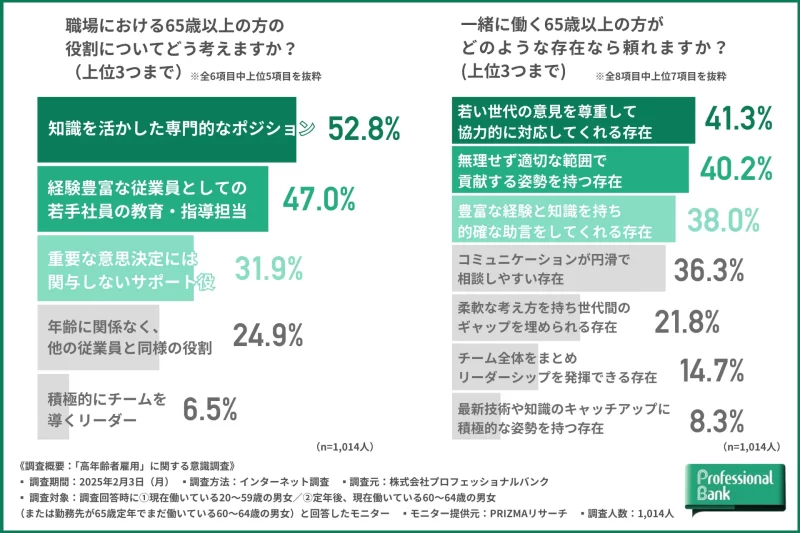

求める役割は「専門性を活かすポジション」52.8%、「若手の教育・指導」47.0%、「重要意思決定に関与しないサポート」31.9%と、貢献の質を“知の移転”に置く傾向が明確である。頼れる高年齢者像としては「若い世代の意見を尊重し協力的」が41.3%、「無理せず適切範囲で貢献」40.2%、「豊富な経験に基づく的確な助言」38.0%が上位となった。

総括すると、本調査は①シニアの高い就労意欲、②現職場での継続志向、③経験知の価値と健康配慮の同時充足という三点を鮮明にした。

法改正による外形的義務化のみならず、現場での再設計――業務の粒度調整、役割の再定義、健康面のリスクマネジメント、世代間コミュニケーションの運用設計――が、継続就労の実効性を左右することが分かる。

調査方法はインターネット調査(PRIZMA)であり、量的データによって企業の実務設計に資する基礎情報を提供している点も実務的価値が高い。

調査概要

「高年齢者雇用」に関する意識調査

■調査日:2025年2月3日(月)

■調査方法:PRIZMA(https://www.prizma-link.com/press)によるインターネット調査

■調査対象:

①現在働いている20~59歳の男女

②定年後(または勤務先が65歳定年)も働いている60~64歳の男女

■調査人数:1,014人 (①505人 | ②509人)

■調査元:株式会社プロフェッショナルバンク(https://www.pro-bank.co.jp/)

*本件では、20~59歳の男女を「現役世代」、60~64歳の男女を「シニア世代」と定義

調査結果 サマリー

・シニア世代の雇用形態は役員クラスが約1割、正規雇用者が約4割、非正規雇用者が約5割という分布に

・「65歳以降も働きたい」と考えるシニア世代は約7割。理由は経済的な問題だけではなく健康維持や生きがいを感じるため

・シニア世代は65歳以降も「現在と同様に働きたい」が最多。約8割が現在の職場での継続就労を希望

・現役世代とシニア世代、両世代ともに6割超が高年齢者の経営・管理職登用を前向きに捉える

・65歳以上の方と働くメリットは「豊富な経験や知識の共有」が圧倒的多数で、現役世代とシニア世代で共通している

・65歳以上の方と働く際の課題は「体力・健康面への配慮」がトップで、シニア世代の過半数、現役世代の4割超を占める

・65歳以上の方の役割は「専門的ポジション」や「教育・指導担当」がふさわしいという結果に

調査詳細はこちら(外部サイトへのリンクとなります)

ZEROICHI編集部の注目点・取り上げ理由

本稿で注目したのは、「制度対応」から一歩踏み込み、職場の生態系設計としての高年齢者雇用が浮かび上がっている点である。

第一に、“経験の資産化”の具体像が示されたことである。シニアの価値が“ポストの継続”ではなく「知識移転」「教育・指導」「専門職責務」に再配置されており、暗黙知の可視化・継承を要件化すれば、継続就労は即ち競争力の再生産になり得る。

第二に、“健康配慮”の運用要件化である。体力・健康面の配慮が最上位の課題である以上、労務設計(勤務時間・役割負荷・作業環境)と産業保健(面談・モニタリング)の連携を、ミドル・バックと現場マネジメントで回す仕組みが不可欠である。

第三に、世代協働のUX設計である。若手側のコミュニケーション負担感や進め方の差異を“リスク”でなく“設計課題”として捉え、意思決定の段差をならすプロトコル(議事設計、レビュー基準、デジタルツール支援)を組み込めば、心理的安全性と生産性は両立する。

本調査は、65歳までの雇用確保を「守るべきライン」として終わらせず、“役割の再設計×健康のマネジメント×知の継承”という三位一体の現場オペレーションへ橋渡しするための示唆を与えるものである。採用難が構造化する中、経験知の循環を軸にした人材ポートフォリオを再構築できる企業こそが、定着と生産性の両面で優位に立つのである。

※本記事は、原文から一部編集・要約して掲載しています。