リユースカップ式ドリンクマシン「NOMU POD」で、好み・気分・体調に合わせた“パーソナライズ一杯”を提供する計画であるNOMU ENTERPRISE合同会社(本社:東京都渋谷区、代表社員:森國麦)は、シードラウンドにて4億5千万円を調達し、累計調達額が7億5千万円となったと発表した。本資金は人材獲得、技術・製品開発の加速、国内外展開に充当する方針である。独自開発のリユースカップ式ドリンクマシン「NOMU POD」を軸に、好みや気分に応じてドリンクを自由に組み合わせる“世界初”(同社調べ)の体験を掲げ、2025年9月には横浜市と連携して市庁舎内に第1号機を設置し、実証を開始している。PODを通じたリユース提供方式は特許出願済みである。

本ラウンドの出資者は、リードの株式会社ジェネシア・ベンチャーズに加え、池森ベンチャーサポート合同会社、Joyance Asia、Kendall Square Ventures、ほか海外を含む個人投資家8名である。なおプレシードではジェネシア・ベンチャーズらから約3億円を受け入れており、今回をもって累計7億5千万円に到達した。調達実務はグループ持株会社NOMU ENTERPRISE PTE. LTD.を通じて行った。

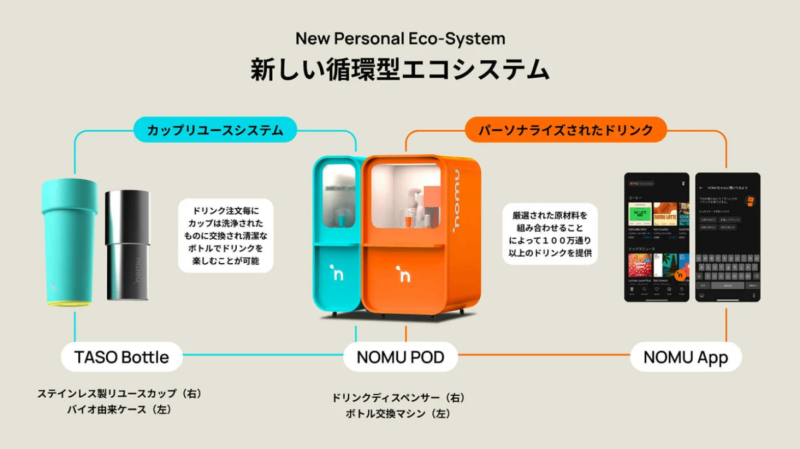

「NOMU POD」は、紅茶・緑茶・コーヒー・フルーツ等を基点にした150種超のメニューをベースに、甘さやフレーバー、体調に合わせたサプリメント追加などの調整に対応し、100万通り以上の組み合わせを想定する。ドリンクは順次拡張予定であり、ユーザーは新たな味との出会いを継続的に得られる設計である。あわせて、オリジナルアプリを用意し、注文・パーソナライズに加え、水分補給状況の可視化、他ユーザーのおすすめ表示、AIバーテンダー「NOMUちゃん」との対話的カスタマイズを実装する。アプリの名称・UI、PODの外観や抽出プロセスの演出まで、提供体験全体を“楽しさ”で統一するという。

原料は厳選方針で、人工甘味料は用いず、フルーツ等の自然由来の甘さで楽しめる構成とした。提供容器は同社独自開発のステンレス製リユースカップ「NOMU TASO」(外側にバイオ由来ケース)を用い、ペットボトルに代表されるプラスチックごみ削減への寄与を狙う。アプリ上では、POD利用によってどれほどプラスチック削減に貢献したかが可視化され、行動変容を後押しする仕掛けを備える。今後は、PODのドリンクを体験できる「NOMUエクスペリエンスストア(仮称)」の開設も視野に入れ、ユーザーフィードバックを開発に循環させる。

市場背景として、ライフスタイル多様化に伴う“食のパーソナライズ”への志向が強まり、テクノロジーを活用した最適化はユーザー満足度の向上に資するだけでなく、フードロス削減など環境課題への対応にもつながるとされる。同社は「Freedom in Every Sip」を掲げ、パーソナライゼーション、クリエイティビティ、サステナビリティの三要素で次世代の飲料文化を形成し、将来的には自律型ロボティック飲料プラットフォームや“NOMUストア体験”の展開を通じて、人と人がつながる場の創出を目指すとしている。

会社概要

NOMU ENTERPRISE合同会社

CEO:森國 麦

設立:2023年10月

本店所在地:東京都渋谷区神宮前6丁目23番4号 桑野ビル2階

本社:東京都渋谷区広尾1丁目7番17号 グリーンキャピタル広尾106

事業内容:自動販売機、IoT機器、食品、飲料、ウェルネス製品の開発および販売。カフェの企画、運営。

URL: https://www.nomu.company/

ZEROICHI編集部の注目点

1)容器からUXまで連結した“体験のフルスタック”である。 単なる自販機刷新に留まらず、POD(抽出ハード)―リユースカップ(容器)―アプリ(行動可視化・推奨)―店舗空間(体験拡張)を縦串で設計している。供給(原料・レシピ)と回収(リユース)を包含するため、パーソナライズの“楽しさ”と“サステナ”を一つの体験に統合できる点が強みである。

2)行動変容の設計が数値化されている。 アプリで水分補給やプラ削減効果を可視化し、AIバーテンダーによる対話的カスタマイズで選択コストを下げる。結果として“継続利用の物語化”が可能で、プロダクト主導で継続率(リフィル率・回収率)を押し上げる狙いが読み取れる。

3)“世界初”主張の運用と知財の布陣である。 リユースカップによる提供方式の特許出願を前提に、同社調べの“世界初”を掲げつつ、実証(横浜市庁舎)→量産・多拠点展開という段階設計を取る。装置産業×コンシューマ体験の掛け合わせでは、知財と実運用データの蓄積が競争優位の源泉となる。

4)飲料を“ソフトウェア化”する発想である。 レシピ拡張・アルゴリズム推奨・体験ストアでのフィードバックを継続的にループし、メニューを“アップデート可能な資産”として扱う。ハードに閉じず、ソフト/コミュニティで価値を増殖させる点は、グローバル展開での汎用性が高い。

総括

NOMUは、飲料を「一杯の提供」から「継続する関係」へ転換する試みである。ハード・容器・中身・アプリ・空間を束ね、パーソナライズの楽しさとリユースの実利を同時に提供する設計は、飲料カテゴリの再定義に資する。今後は衛生・保守・回収オペレーションといった実装要件の磨き込みが鍵となるが、体験を核にインフラ化を志向する姿勢は、次世代の“飲む体験”の標準化に向けて注目に値するのである。

※本記事は、原文から一部編集・要約して掲載しています。