──信頼を生む7つの診断点と実践設計

序論:理論から実践へ ― “構造を語る”ことの実装課題

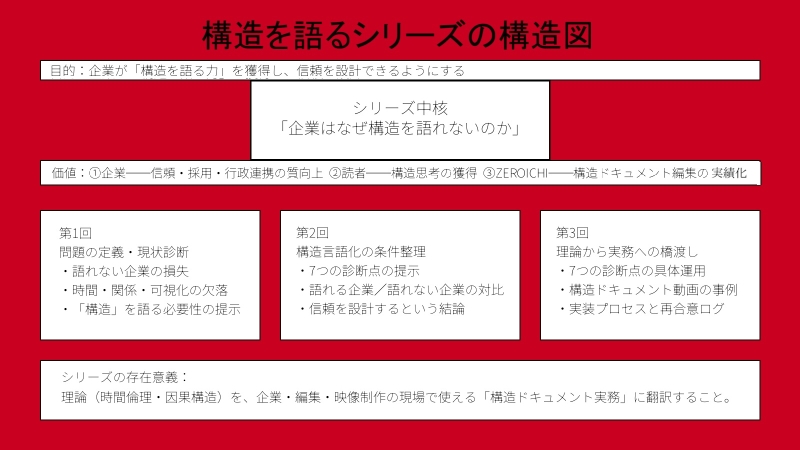

前回(Part1・Part2)までの記事では、「語れない企業」がどのように信頼を失うか、そして「構造を語る」ための七つの診断点を提示した。

今回は、その理論を現実の企業運営と発信にどう実装するかを扱う。

構造を語るとは、抽象的な理念を掲げることではない。

理念・制度・現場の三層を一本の因果線で結び、言葉ではなく仕組みで信頼を説明することだ。

理論が整っても、現場がそれを扱えなければ意味がない。

本稿はその橋を渡すための“実践設計図”である。

第一章 構造を語るための三段階プロセス

1. 可視化(Visualization)

まず必要なのは、「構造を描く」ことである。

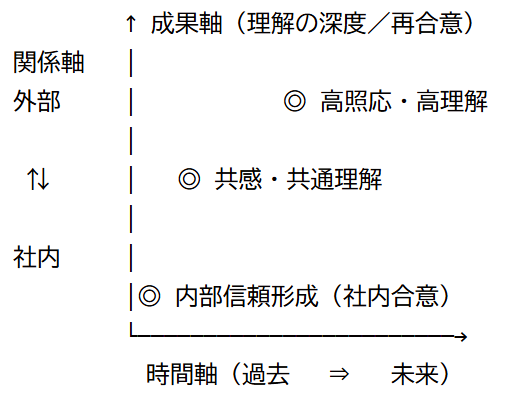

組織の活動は、時間軸(過去―現在―未来)、関係軸(社内⇔外部)、成果軸(信頼・共感・再合意)の三つで整理できる。

本シリーズの構造図(赤=シリーズのメタ構造、白=シリーズの作用構造)における作用構造とは、

「構造を語る」行為そのもの——すなわち、理解が時間と関係の中でどのように深まり、循環していくかを示す構造である。

この作用構造は、立体的ではなく二次元(平面)イメージとして掴みやすい形で表現し、関係軸を別表記として描いている。

これは、下記で述べる七つの診断点のうち『課題の特定』『因果の地図』『可視化の一貫』の三点を可視的に扱うための基礎設計である。

本来であれば三軸を一枚の構造図に統合するのが理想だが、構造や空間認識に慣れていない段階では理解が届きにくいことがある。

そのため、初期の認識合わせにおいては、時間軸と成果軸を中心とした二軸表現を採用する方が適切である。

いずれにしても、最終的には一枚の構造図として落とし込み、

「自分たちはどこを動かし、何を循環させているのか」を視覚化する必要がある。

2. 共有化(Internalization)

可視化された構造は、次に組織全体で共有されなければならない。

人事・広報・経営企画・営業など、異なる部署が同じ構造言語を使って語ること。

これにより、社員一人ひとりが「自分の行動がどの因果に属するか」を理解できるようになる。

共有化は、単なるマニュアル作成ではない。

組織の“語りの一致”を生む文化的設計である。

3. 制度化(Institutionalization)

最後に、構造言語を制度の中に埋め込む。

意思決定プロセス、評価制度、発信ガイドライン、報告書――。

あらゆる場で、因果の説明と反証条件をセットにする。

「なぜそう決めたのか」を言葉でなく、構造で示す仕組みをつくる。

これができた企業は、外からの質問や批判にも構造的に答えられる。

それは単なる防衛ではなく、“説明可能な信頼”を生む設計である。

第二章 7つの診断点の実践接続

可視化→共有化→制度化という三段階の中で、七つの診断点は次のように対応する。

第2回で示した七つの診断点は、理論的フレームにとどまらない。

ここではそれを実務に落とし込む形で再構成する。

| 診断点 | 実装例 | 期待効果 |

|---|---|---|

| 課題の特定 | 自社の「社会的痛点」を因果で定義する(例:高齢化→移動困難→地域交通支援) | 共感の精度が上がる |

| 因果の地図 | KPIではなく“因果仮説表”で戦略を設計 | 成果の説明力が増す |

| 役割の定義 | 行政・顧客・地域との因果連鎖図を描く | 責任と連携の明確化 |

| 検証の手段 | 成果指標(数字)と因果指標(仮説)を分ける | 戦略の自律化 |

| 反証の余白 | 失敗条件を明示し、再合意プロトコルを導入(※1) | 信頼の可塑性を確保(※2) |

| 公共への接続 | 行政・学術との協働ログを残す(※3) | 社会的承認を獲得 |

| 可視化の一貫 | 社内資料・動画・SNSを統合表現 | 伝達効率と信頼速度が上がる |

これらは“語りの骨格”であり、企業規模を問わず導入できる。

重要なのは、数値よりも「因果」を測る視点を持つこと。

成果が出ていない時こそ、因果の断線を見直すべきである。

第三章 実践事例:構造ドキュメント動画の方法論

理論を最もわかりやすく可視化しているのが、構造ドキュメント動画である。

単なるプロモーションではなく、企業が「どのように構造を語るか」を設計した映像だ。

以下は、その代表例の監査要旨に基づく実装モデルである。

(参考動画:構造ドキュメント動画を視聴する)

1. 因果の設計

動画は、次のような因果連鎖で構成されている。

「社会の停滞と娯楽の縮小」

→ 「家飲み市場の変化」

→ 「超低価格と体験設計」

→ 「レシート検証・顧客インタビュー」

→ 「店舗・フランチャイズ拡張構想」

すべての要素が因果の矢印で連なり、ナレーション・価格証拠・映像演出がその順序に沿って配置されている。

この構造が、単なる紹介動画ではなく“社会構造を語る映像”へと昇華させている。

2. 関係の構造

設計側(利害X)と運用側(利害Y)の相互作用が映像内に組み込まれている。

- X(設計側)=価格基準、店内体験設計、24時間運用、店舗拡張方針(FCパートナー募集を含む)

- Y(運用側)=地域との距離感、利用体験の共有性、価格体験の再現性、公共的な受容の広がり

これらが双方向に影響し合い、循環するように編集されている。

結果として、「制度と社会の接触面」が映像で理解できる。

この構造があることで、視聴者は企業活動を“倫理的構造物”として認識する。

3. 再合意の設計

動画内には明示されないが、裏側には「監査束(Audit Bundle)」が存在する。

価格証拠、会計中央値、近隣苦情件数――。

これらを月次・四半期でモニタリングし、閾値を超えた場合には制度を改訂する。

このプロトコルは「反証条件」を可視化するものであり、

企業の誠実性を“仕組みで担保する”構造倫理の実践形である。

第四章 導入企業のモデル化と転用手順

理論を実装へ移すには、段階的な転用手順が必要だ。

以下の三工程を導入すれば、「構造を語る力」は再現可能になる。

1. 内部構造監査(Internal Audit)

まず、理念・制度・現場の三層を俯瞰し、因果線を確認する。

「理念→制度→現場」の連なりが切れている箇所を特定する。

ここが“語れなさ”の発生源である。

2. 構造翻訳マップの作成(Structure Map)

次に、広報資料・IR文書・採用パンフレットなどを

共通構造フォーマット(因果→関係→再合意)で再構成する。

異なる文書でも同じ構造で語られることで、企業の“統合的語り”が生まれる。

3. 再合意ログの導入(Resonant Ledger)

発信後の反応や批判、修正過程を構造ログとして保存する。

これにより、「語りの進化」を追跡できる。

語ることが、自己修正を含む“生きた構造”へと変わる。

結論:構造を語るとは、制度を磨くことである

語ることは、表現ではなく設計である。

そして、信頼を生むのは「正しさ」ではなく「再現可能な構造」だ。

構造を語る企業は、理念を“更新可能な制度”に変える企業である。

社会に開かれた構造は、批判にも耐え、修正を前提とする。

そこにこそ、持続的な信頼が宿る。

語るとは、未来に対する説明責任を果たす行為である。

その説明は、言葉ではなく、構造によってなされる。

語る力は、未来を設計する力である。

※1 本記事における「可塑性」は、“状況や環境に応じて、意味・境界・役割が変化し得る柔軟さ”を指します(心理学・材料科学でいう変形しやすさの比喩です)。※2 「再合意プロトコル」とは、認識や前提がズレたときに、どのように再び揃えるか” を段階的に整理した手順(プロトコル)を指します。

※3 ここでいう「協働ログ」は、”協働した際に何が起き、どの認識がどう変わったか” を残すための作業履歴のことです(協働したログ=協働ログ)。

編集部付記

ZEROICHI編集部では、企業が「構造を語る」ための設計支援・構造ドキュメント制作を提供しています。

詳しくは下記フォームよりお問い合わせください。

▶ ZEROICHIお問い合わせフォーム