“光を空気で伝えるファイバ”として、通信の高速化・低遅延化、さらにはエネルギー伝送まで可能にすると期待される新素材「空孔コアファイバ」。その革新的な仕組みと応用の可能性について、開発を牽引する慶應義塾大学 特任教授 未来光ネットワークオープン研究センター所長の山中直明氏、ライテラジャパン株式会社 研究開発部 主幹の武笠和則氏に、堀江貴文氏が迫った。

光を「ガラス」ではなく「空気」で伝える、空孔コアファイバとは何か

山中直明(以下、山中) 今回は堀江さんが私どもの開発している「空孔コアファイバ」にご興味があるということで、まずは簡単にご説明させていただきます。

堀江貴文(以下、堀江) はい。よろしくお願いいたします。

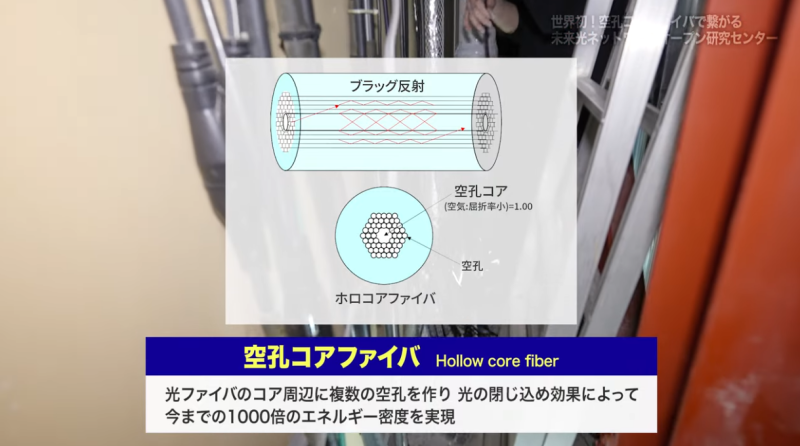

山中 空孔コアファイバは、従来の「ガラスコアファイバ」の限界を打ち破る可能性を秘めた光ファイバです。ガラスコアファイバは屈折率の高いガラスのコアの部分と屈折率の低いその周りのガラスクラッドの部分によって、屈折率の違いを利用してコア部分に光を閉じ込め伝送しています。一方、我々の空孔コアファイバは、コアの部分を空洞にして、その空洞に光を閉じ込めて伝送します。つまり、光がガラスを通るか空気を通るかが大きな違いです。

武笠和則(以下、武笠) 空孔コアファイバは、光の99%以上を空気の中に閉じ込めることができるんです。

山中 この空孔コアファイバのメリットは何かというと、まずガラスコアファイバと比べてエネルギー密度が1000倍にできるということ。エネルギー密度が上がれば、光を伝送する距離を長くすることができます。例えば、今まで光が100kmしか届かなかったとしたら、1000倍だと250kmです。

堀江 はい。

山中 また、1000倍のエネルギー密度があるということは、信号を送ると同時にエネルギーを送ることもできます。例えば、iPhoneはパソコンのUSBポートにケーブルをつないで充電することができますよね。ウェブカメラもUSBポートにつなげば作動する。それと同じように空孔コアファイバなら、電源を使わなくても遠く離れた場所にあるウェブカメラなどにエネルギーを送って作動させることができるんです。

堀江 なるほど。

山中 さらに、ガラスコアファイバの光の通り難さ(屈折率)は「1.47」ですが、空孔コアファイバは約「1」です。これは真空中と同じ数値で、非常にスピードが速い。また、ガラスコアファイバと比べると30%以上の低遅延化が実現できます。こうした特徴があると、例えば株取引などがとても有利に行なえます。

堀江 はいはい。

山中 株取引は高速で情報を受け取って、すぐに判断をして、できるだけ速くオーダーを出します。それを繰り返し行なっていく。そこでは1ミリ秒、1マイクロ秒が勝敗を分けます。

堀江 そうですね。

山中 また、「線形性」といいますが、空孔コアファイバは空気の中を通るので入れた波形をそのままキレイに伝えることができるんです。

堀江 なんかすごいですね。

エネルギーも通信も一本で――“給電するファイバ”が拓く新用途

山中 それから、アナログ信号の伝送にも向いているんです。今、携帯電話など無線の周波数は5G、6Gと高いものを使う方向に進んでいます。周波数が高いと直進性が強くなるのでそれは良いことなんですが、逆にビルの裏側だったり、扉や壁で塞がれていたりする場所では電波が弱まってしまう。そのためビルの裏側にはリフレクター(光や波を反射させる装置)などを使って電波を送っていますが、これは実は高度な技術だったりします。また壁や扉で塞がれている場所や地下だともうお手上げです。そこで、そういった場所には携帯電話の電波を空孔コアファイバで光にして送ってあげる。そして、壁や扉の中に入ったら今度は光を電波に変える。空孔コアファイバは、このようにアンテナの拡張のようなことができるんです。

堀江 これは、そもそもどういうコンセプトで開発したんですか?

武笠 ガラスコアファイバは、ガラスという材料に起因する損失があります。例えば吸収損失や散乱損失です。ですから、ガラスコアファイバには限界があります。では、そうした損失がない一番良いものは何かというと真空です。でも、真空のファイバを作るのはかなり難しい。すると次は何かというと空気です。それで「空気がコアのファイバができたらすごいよね」ということから研究が始まりました。

山中 それが25年くらい前です。

海底ケーブルを超える日は来るのか。実用化への課題と展望

堀江 ガラスコアファイバで、これまで一番距離が長いのはどれくらいなんですか?

武笠 ガラスコアファイバですと数千kmというのがあります。空孔コアファイバは今のところ最長の報告値で15kmです。ただ、50km、100km、1000kmと長いものがいずれ作られていくと思っています。

堀江 じゃあ、日本とアメリカをつないでいる海底ケーブルというのは1本のガラスコアファイバということなんですか?

武笠 いえ、1本のガラスコアファイバでつながっているわけではなくて、例えば100kmのところで増幅器を使って信号を増幅してから、また100km先の増幅器まで送るという感じです。やはり、長い距離を送っていると損失によって信号とノイズの区別ができなくなってしまうので、100kmごとに光を増幅する必要があるんです。

堀江 でも、この空孔コアファイバだったら、その必要もなくなるわけですよね。

武笠 可能性としてはそうです。ただ、空孔コアファイバも損失がゼロになるわけではありません。従来のガラスコアファイバと比べて損失がヒト桁小さくなるという計算なので、これまで100kmで増幅していたものを1000kmにできるということです。

堀江 なるほど。

武笠 ただ、損失がヒト桁小さくなるのと、空孔コアファイバはパワーも強くなるので、その両方を掛け算すれば3000km以上に伸ばせるんじゃないかと思っています。

山中 海底ケーブルなどで難しいのは接続の部分なんです。物理的に接続するわけですから、どうしてもそこで損失が出てきてしまいます。ファイバの技術だけでなく、つなぐ技術の進歩も必要なんです。

武笠 従来のガラスコアファイバも開発されてから実用化されるまで、何十年もかかりました。私どもが開発した空孔コアファイバはまだ生まれたばかりの技術なので、量産する技術や現場で簡単につなぐ技術などはもう少し時間がかかると思います。

山中 あと、これはコンピュータサイエンスの分野になってしまうんですが、現在はひとつのボード(基盤)上でコンピュータを作ることが限界にきています。「マルチコア(同時に複数の処理を実行する)」にしても限界が近づいている。だから、いくつかのコンピュータを同期させてひとつのものとして使おうという技術に移行しています。例えば、データセンターのフロアにあるコンピュータを全部同一のものとして使おうという感じです。すると、そのフロアにあるコンピュータの空いている部分が全部利用できる。

堀江 そうですね。

山中 そのデータセンターのフロアが200m×200mの大きさだった時に、この空孔コアファイバを使えば遅延時間が短くなるので、例えば300m×300mといった大きさになっても問題ないわけです。実は今、慶應義塾大学新川崎キャンパス内の4つの研究棟に空孔コアファイバを通しています。そして「ローカル5Gのアクセスネットワーク」の実験や「リアルハプティクス」と呼ばれる力触覚通信の実験など様々な応用実験が行なわれているんです。

堀江 そういった応用は最初から考えていたんですか?

山中 はい、そうです。

武笠 ビッグテックなどは、やはりデータセンターの遅延時間に関心があるみたいです。空孔コアファイバなら従来のガラスコアファイバよりも1.47倍遅延が改善できます。それにカバーできる範囲も広くなるので、データセンターを運営費が安い地方に置くことができるなどのメリットがあるんです。データセンター設置の自由度が増すわけです。

山中 実は日本のほうがもっとメリットがあるかもしれないですね。日本はアメリカのような大きなデータセンターではなくて、小さなデータセンターがいろんな場所にいくつもあります。それらを全部つなぐ。そして、A の学習データは東京のデータセンターに、Bの学習データは千葉県のデータセンターになどと分散させておいて、お互いがデータをシェアできるようにしておく。日本では分散型データセンターを作るメリットは非常に大きいと思います。

堀江 そうですね。

山中 ですから、空孔コアファイバは海底ケーブルに置き変わるよりも先に壁や扉でふさがれている場所のアンテナ代わりだったり、データセンターなどをつないだり、そちらのほうが早く進むかもしれません。

堀江 なるほど。よくわかりました。とても勉強になりました。本日は本当にありがとうございました。

山中&武笠 こちらこそ、ありがとうございました。

Text:村上隆保

山中直明(Naoaki Yamanaka) 慶應義塾大学理工学部教授

「未来光ネットワークオープン研究センター」センター長

1958年生まれ。宮城県出身。慶應義塾大学大学院修了後、日本電信電話公社(現NTT)に入社。NTTネットワークシステム研究所などを経て、2004年より現職。クラウドネットワークやスマートネットワーク、lotのトレードネットワークなどを専門とする。

武笠 和則(Kazunori Mukasa)ライテラジャパン株式会社 研究開発部 主幹

1971年生まれ。埼玉県出身。早稲田大学大学院修了後、古河電気工業株式会社に入社。2025年より現職。光ファイバ技術を専門とする。