燃料を積まないロケットで、宇宙へ。そんなSFのような構想を現実にしようとしているのが、東北大学大学院の高橋聖幸准教授だ。ロケットの打ち上げに莫大なコストがかかる最大の理由は「燃料」。もしそれを使わずに推進できる技術が生まれれば、宇宙開発のスピードは一気に加速する可能性も。本記事では、堀江貴文氏との対談を通じて語られた、“燃料ゼロロケット”を実現する革新的な技術「ビーム推進」とは何か、そしてその中核をなす「レーザー推進」の可能性に迫る。

宇宙開発が進まない理由は「打ち上げコスト」

高橋聖幸(以下、高橋) 本日は燃料を使わずにロケットに推進力を与える“無燃料ロケット”についてお話しさせてください。

堀江貴文(以下、堀江) はい。よろしくお願いいたします。

高橋 まず最近の宇宙開発は、宇宙へのアクセスがなかなか進んでいないという問題点があります。例えばISS(国際宇宙ステーション)は、約400トンのパーツを1998年から40回に分けて打ち上げて、13年かけて作り上げました。しかし、このISSは老朽化のため2030年を目途に運用を終了する予定になっています。

堀江 そうですね。

高橋 そのため新しい宇宙ステーションを作らなければいけないのですが、例えばISSより巨大な構造物として、東京タワー規模の宇宙ステーションを造るために約4,000トンのパーツを宇宙に打ち上げようと思ったら、日本のH-2ロケットでは130年くらいかかってしまいます。そのため、イーロン・マスクの宇宙開発企業「スペースX」社が、最新のロケットを使って一度の打ち上げで大量のパーツを打ち上げようとしていますが、これもまだ実験段階です。

堀江 はい。

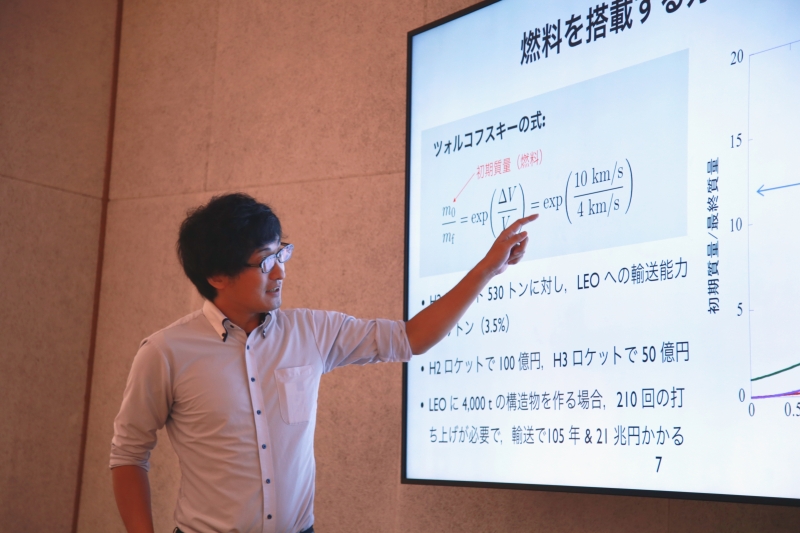

高橋 では、なぜ宇宙へのアクセスが遅れているかというと「コストが高い」ことが一番の問題です。ロケットは搭載された燃料を高速で排出して、作用反作用の法則で飛ぶというシステムです。

堀江 そうですね。

高橋 しかもロケット全体重量の約9割が燃料なんです。その膨大な燃料を含めて丸ごと飛ばさなければならないのでコスパが悪く、たとえばH-2ロケット一度の打ち上げで 100 億円かかります。そこで、もし燃料を積まないような技術でロケットを打ち上げることができれば、燃料も燃焼用エンジンも搭載しなくてよくなるので、とてもコスパが良くなります。その燃料を積まなくてもいい技術のひとつが、ロケットの“ビーム推進”なんです。

燃料ゼロで飛ぶ“ビーム推進”という発想

堀江 ビーム推進ですか。

高橋 はい。ビーム推進とは地上に高強度の「パルスレーザー」(一定の間隔で照射を繰り返すレーザー)の光源を設置して、ロケットに向かってレーザービームを撃つ。あるいは「ミリ波」(波長が1〜10㎜の電磁波)の波源を設置して、ロケットに向かってミリ波ビームを撃つ。ビーム推進には、レーザーとミリ波の2つの方法があります。

堀江 はいはい。

高橋 そして、どちらの方法でも空気が燃料となります。ロケットの底部でビームを受けて、ロケットが外部から取り込んだ空気をプラズマ化し、プラズマの急加熱により発生する衝撃波から推進力を得ます。

堀江 なるほど。

レーザー推進の課題

高橋 ただ、まずレーザー推進でいえば、レーザービームのパワーが不十分なのと、飛行の姿勢安定化技術に問題があり、これまで実用化はできていません。実際に我々は 250 ワットのレーザーで高度 11 cm まで無燃料で打ち上げることに成功しましたが、世界的には今のところ、10 キロワット 級レーザーを使った高度71mが最高地点です。人工衛星が飛んでいる地球低軌道(LEO=地上から500㎞〜2,000㎞の範囲)まで打ち上げるには、ギガワット級レーザーの開発が必要で、まだまだ時間がかかります。

堀江 そうでしょうね。

高橋 そこで、ハイパワーのレーザービームが現状存在しないのであれば、打ち上げ以外に、ローパワーのレーザービームで、まずできることはないかと考えました。例えば、スペースXの「スターリンク」(低軌道衛星を使ったインターネットサービス)の衛星は、地上から約550㎞の上空を飛んでいます。衛星向けエンジンがその高度より低い場所を飛ぶだけの推力を出せないため、これ以上の低高度は難しい。でも、もし新たなエンジンを開発して高度100㎞の軌道を飛ぶことができれば、今飛んでいるスターリンクよりも地球を観測する時に約6倍ほど近い鮮明な解像度のデータが得られます。また、地上との通信にしても、約6倍速いレイテンシ(反応時間)になります。地上をほぼリアルタイムでモニタリングできるということになります。

堀江 そうですね。

「100㎞上空」への挑戦──スターリンクを超える通信・観測技術

高橋 ちょっと余談になりますが、衛星が100㎞上空を飛ぶと、畑にどれくらいどんな実がなっているかがわかります。海だったら黒潮の流れも監視できます。人間の挙動もわかるので、今、カチカチとカウンターを使って人の流れを数えていますが、それもやる必要がなくなります。また、犯罪が起こった時に挙動不審な人物がどこにいるのかもほぼリアルタイムでわかります。

堀江 はいはい。

高橋 レーザー推進は、この高度 100 km 向け衛星のエンジンとして使える可能性を秘めていると考えています。100 km の高度には希薄空気が存在しているので、それを衛星のエンジンに取り込んで圧縮します。圧縮された空気に、地上基地から衛星にレーザーを当てて100㎞の飛行高度を維持することが、私たちが行ったシミュレーションでは可能です。しかもメガワット級のレーザーで軌道維持が可能と試算されており、打ち上げよりはかなり現実的だと思っています。もっとエンジンとしての性能を高めれば、既存のキロワット級レーザーでも夢ではない。

堀江 へー、それはすごいですね。

高橋 ここまでが“レーザー推進”の話です。

Text:村上隆保

高橋聖幸(Masayuki Takahashi)東北大学 大学院工学研究科 航空宇宙工学専攻 准教授。

1989年生まれ。静岡県出身。東北大学大学院 工学研究科 航空宇宙工学専攻修了後、東京大学にて日本学術振興会特別研究員PD、東北大学大学院助教、フランス・トゥールーズ第3大学ポールサバティエ客員研究員を経て、現職。